目次

2025年6月23日に『超実践!好事例からみる 「戦略シナリオ」が描ける人材育成のポイント』と題した人事・研修ご担当者向けのセミナーを開催しました。 経営・人事コンサルティング領域で実績を豊富に有する株式会社HRインスティテュートより、稲垣 一郎氏をお招きし、VUCA時代において「戦略シナリオ」が描ける人材育成についてお話しいただきました。

セミナーの一部を抜粋・編集してご紹介します。内容は、講師の許可を得て掲載しております。

概要

VUCA時代に、生活者の価値観やライフスタイルが多様化する中で、対応する事業戦略の立案力やブランド戦略の再構築、先進企業の事例を紹介するとともに、実践力のある次世代リーダー育成の手法を解説。戦略立案力を高める研修プログラム「ワークアウト」も紹介されました。

生活者のインサイトとライフイベント

変化する価値観やライフイベント

現代はVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と呼ばれ、目まぐるしく変化し、何が起こるか予測しづらい状況が常態化しています。このような環境下で、企業は事業戦略をいかに立案し、成長を目指していくかが次世代リーダーに求められる重要な課題となっています。

現代はVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と呼ばれ、目まぐるしく変化し、何が起こるか予測しづらい状況が常態化しています。このような環境下で、企業は事業戦略をいかに立案し、成長を目指していくかが次世代リーダーに求められる重要な課題となっています。

人生における価値観の指標は多様化し、ニーズやウォンツの予測は困難かつ曖昧になっています。企業は新しい価値観に沿った価値を提供できなければ存続が危ぶまれるとされています。

具体的には、以下のような領域で価値観の多様化が進んでいます。

学歴重視からスキル重視へ

学歴の重要性はなくなることはないものの、今後は「何ができるか」「どこでエッジを立てるか」がより多様化します。学び方も多様化し、オンライン学習など、リアルだけでなく隙間時間を活用した学習形態が広がり、テクノロジーによって学びが効率化・合理化されています。

人生のイベントや住環境の変化

結婚や子育て、働き方、住環境などが大きく変化しています。首都圏・大都市圏の人気は依然高いものの、組織へのコミットメント、ライフスタイルの多様化も進展しています。

副業とセカンドキャリアへの注目

人生100年時代を迎え、健康寿命が延びる中で、副業やセカンドキャリアへの関心が高まっています。収入基盤の拡充や定年退職後の働き方を見据えてスキルを身につけたいと考える人が少なくありません。

生活者のインサイトの変遷

ライフイベントに対する考え方とともに、生活者のインサイトも多様化が進みます。そのため、この観点での情報収集が非常に重要だとされています。過去は「良いものがあれば購入したい」という時代でしたが、現在は「自分好みのモノ・コトを通じてさまざまな体験を享受したい」という志向が強まり、未来においては「自分の人生観やライフスタイルをさらに良くしていきたい」と考える人が増えています。

従来のマーケティング手法は市場を細分化し、セグメントに焦点を当てて価値を提供するものでしたが、現在は「個客」、すなわちパーソナライズドがキーワードです。顧客の価値観やニーズに沿った価値提案が不可欠であり、さらに生活者のライフイベントを捉えることが求められます。個人のみに焦点を当てると、時間軸の中でのステージや、どのような人々を巻き込みたいかが見えづらくなるため、パーソナライズドとライフステージを重ねて考えることが重要です。

BESTBUYの好事例

家電量販店「BESTBUY」は、2000年代にEコマースの普及により業績悪化に苦しんだものの、リアル店舗としてV字回復を遂げました。これは、パーソナライズドとライフステージの視点を拡充した結果です。

ショールーミングの解消

他社より1円でも安ければ差額を払い戻すプライスマッチを実施。

パーソナライズドの推進

4,000万通りものプロモーションメールを作成し、顧客がストレスを感じないタイミングで送付。顧客の潜在顧客情報を統合できるプラットフォームを構築しました。

付加価値の提供

年会費制サポートサービスを提供し、コールセンターを運用して「使い方が分からない」「故障した」といった生活者の困りごとにも対応しました。

高齢者の見守り機能

製品のIoT化を進め、モバイルデバイスメーカーを買収することで、高齢者の家電使用状況を把握し、家族に安心と安全を提供するサービスも提供しました。

これらの取り組みから、顧客が何を求めているかを細かくウォッチすることの重要性が示されました。

これからの戦略・マーケティングに必要な考え方

ブランドアイデンティティ再構築から体験価値創出への打ち手

これからの戦略マーケティングに必要な考え方として、顧客接点からのデータ蓄積と分析に加え、ブランドアイデンティティの定義から顧客体験を刷新し、LTV(ライフタイムバリュー)と体験価値の関係性を高速で検証することが最も重要な打ち手とされています。

ブランドアイデンティティとは、企業が顧客やターゲットに「どのように思われたいか」というブランドイメージを明確に定義することで、組織の内から変化していく必要があります。外部の競争優位性確保も重要ですが、真の価値提供のためには、まず自らが「どう見られたいか」「どうありたいか」というブランドアイデンティティをしっかりと構築し、その価値を社内でバリューチェーンとして実現した上で、社外への価値提供につなげることが極めて重要です。

以下より、各企業の先進事例を紹介します。

事例:IKEA(イケア)

「より快適な毎日をより多くの方々に」というビジョンに基づき、持続可能な家庭生活を提案。再生可能なエネルギーの利用やリサイクル素材を使用した家具といったサステナブルな製品開発に加え、難民支援や住宅供給プロジェクトなど社会課題に積極的に取り組んでいます。

また、拡張現実(AR)アプリ「IKEA Place」では、AR技術を活用し、ユーザーが自宅環境で家具を仮想的に配置し、購入前に視覚化できるようにしています。

さらに、デジタルサステナビリティガイドとツールアプリ「IKEA Better Living 」を開発。日常生活の中でエネルギー消費、水使用、廃棄物削減などに関するトラッキング機能とアドバイス、ユーザー間のコミュニティ形成など、ユーザーがサステナブルな活動に参加できる仕組みを構築しています。

テクノロジーを活用して、ライフ起点による新しい価値を提供している例になります。

事例:Patagonia(パタゴニア)

環境保護と社会的責任を重視し、持続可能な製品開発と環境負荷を最小化するための活動を実践。

まず、中古製品の買い取り・修理・再販売する「Worn Wear プログラム」や、売上の1%を環境保護活動に寄付する「1% for the Planet」プログラムを実施。リサイクル素材を多く使用し、炭素排出量削減にも努めています。

デジタルプラットフォーム「Patagonia Action Works」では、環境保護活動に参加したい個人と非営利団体を繋げ、ユーザーは、関心分野に基づいてボランティア活動やイベントに参加可能な仕組みとなっています。デジタルストーリーテリングやSNSを利活用し、環境問題への意識啓発、ブランドロイヤリティの向上に繋げ、ブランドアイデンティティを社会に訴求しています。

オンライン修理ガイドや製品追跡システムにより、ユーザー自身が修理を行えるようにサポートするシステムも備えています。

事例:Unilever(ユニリーバ)

「持続可能な生活を日常に」をビジョンに掲げています。

女性の自己肯定感を高めるメッセージを発信するハッシュタグキャンペーン「ダヴ リアルビューティー」では、気づきを与えてくれるブランドとしての認知を広げました。

また、デジタルサプライチェーン管理、トレーサビリティプラットフォームにより、トレーサビリティと透明性を確保し、森林破壊を伴わないパーム油の調達を実現しています。

デジタルコンテンツ・モバイルアプリなどを通じて、子供向けの手洗い教育を推進するなど、ブランドアイデンティティと社会的なビジネスを重ね合わせています。

事業を考えるとは

「考える」と言っても「思っている」だけの事が少なくない

「事業を考える」と言うとき、実際には思っているだけで、適切に考えられていないことが多いです。人は完全なゼロから考えることできず、考える行為には必ず起点(基点)が必要です。これは、目の前の現象や事柄、既存の知識や経験を起点とし、そこから変化点を見出したり、逆転の発想をしたりするプロセスを経ているのです。

ジャン・ピアジェ(心理学者)

人はまったくのゼロから思考するのではなく、「既に持っている知識や経験」を起点に、新しい情報を取り込んだり再構成したりする。

ドナルド・ショーン(マサチューセッツ工科大学教授)

専門職の知的活動を「reflection-in-action(行動中の内省)」と呼び、問題に直面したときに「既知の知識」から出発し、試行錯誤を通じて新たな理解に至るプロセスを重視。

ケン・ロビンソン(英国ウォーリック大学名誉教授)

創造性は「何か既知のものを新しい形で見ること」。既存の知識や経験(つまり起点)を「変形」したり「逆にしたり」する中で創造が生まれる。

野中郁次郎(一橋大学名誉教授)

「暗黙知→形式知→組織知」という知識変換の過程を提唱。知識は「何かの経験や背景知」からしか生まれず、対話や経験の中で変容・創造される。

これら有識者の見解にもある通り、いずれも知識や創造が既存の経験や背景から生まれると言えるかと思います。

事業創造のためにおさえたい起点、各論点

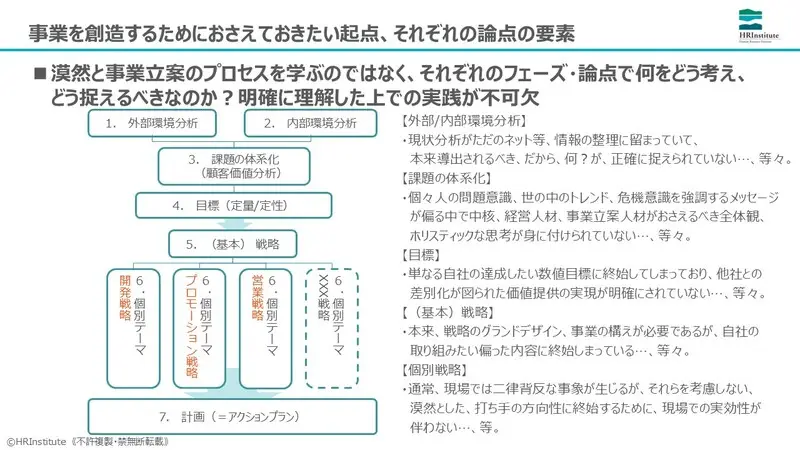

HRインスティテュート のプロジェクトでは、漠然と事業立案プロセスを学ぶのではなく、「戦略シナリオの策定プロセス」を重視しています。

まずは、外部・内部環境分析を行い、 課題の体系化に繋げます。ここが非常に重要かつ難しい点です。ビジネスパーソンが陥りやすい「目先のアイデア」に留まらず、全体像を俯瞰した上で課題を特定することが求められます。

定性・定量の目標設定は、単なる自社の達成目標ではなく、他社との差別化された価値提供を実現できるものでなくてはなりません。

設定した目標を元に、基本戦略、個別戦略の立案、アクションプランへのブレイクダウンへ繋げていきます。

HRインスティテュートでは、このプロセスを一貫して理解し、伝える力を身につけることに注力しており、特に「思考の罠」を熟知しているため、プロジェクトの中でそのポイントをお伝えすることが可能です。

標準的な実施プログラム紹介

この戦略シナリオ策定プロジェクトの具体的な流れとして、全5回の「ワークアウト」プログラムを紹介いたします。

Day1とDay2では、現状分析から課題の体系化、目標から基本戦略のグランドデザイン策定、個別施策のアクションプランまでを検討。

Day1からDay2の間にアウトプットを作成し、Day2では、作成したアウトプットを「第三者の指摘に耐えうる」レベルにするための「壁打ち」を実施。これは受け身にならないポジティブで主体的な質問やコメントの発信を鍛える時間となります。

Day3からDay5では、段階的にアウトプットを作成し、Day5までには戦略シナリオの全体ストーリーが完成。

このプログラムを通じて、参加者はアウトプット作成だけでなく、「どんな観点で、どのような物事の捉え方を進めれば良いのか」「戦略的に物事を考えるとはどういうことなのか」を定着させ、実際に活用できる戦略シナリオを醸成することが可能になります。

質疑応答

Q:研修における受け身の社員の意識改革を含めた施策のポイントを教えてください。

A:ワークアウトプログラムにおける「壁打ち」が効果的です。参加者が質問や意見、コメントを必ずするようにグラウンドルールを定めます。行っていくことで、プロジェクト終了時には受け身ではなく、ビジネスリーダーとしてコメントを発信することがマストであるという意識が体感的に身についていきます。

Q:事業戦略シナリオにおける収支シミュレーションを組み込むことは可能でしょうか?

A:プログラムに収支の話を組み込むことは可能です。既存事業の場合は、変動費や固定費が把握されているためそれらを活用します。新規事業の場合は、定性的な価値提供を考えた上で、後半部分で想定される変動費・固定費を算出するのが一般的です。

参加者の声

- 戦略シナリオを考えるポイントを押さえることができた。

- 「何かを起点に考える」という言葉が印象に残った。

- ブランドを再定義した上で社外に価値提供していく、という考え方が大きな気づきだった。

お問い合わせ

ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。