目次

1.はじめに

いま「スキルベース組織」という言葉が注目されています。

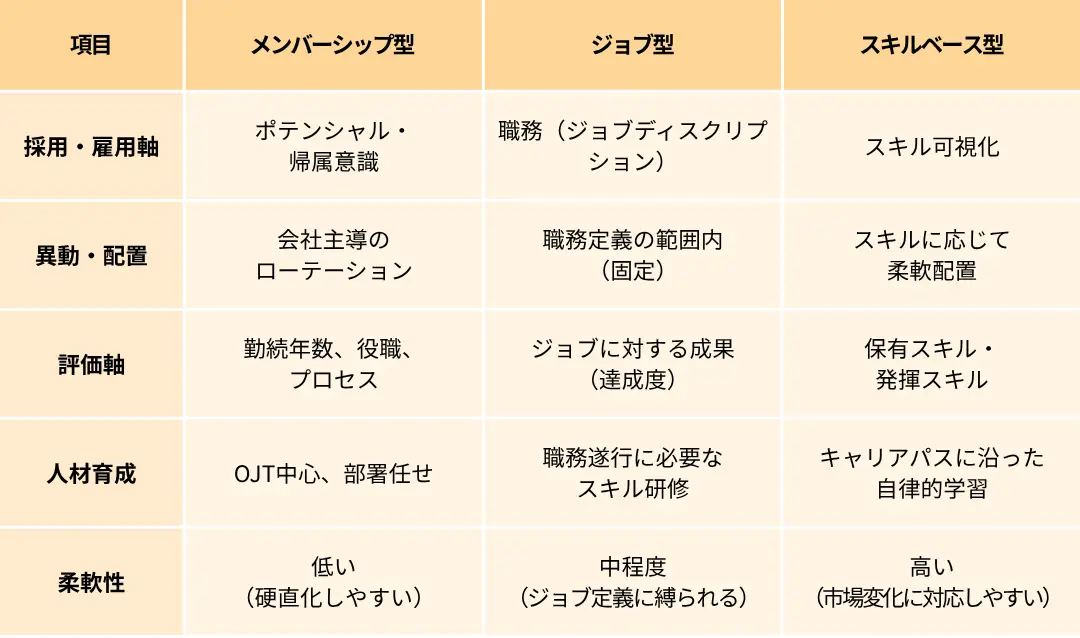

従来の日本企業の雇用は「メンバーシップ型」と呼ばれ、年功序列や社内ローテーションを前提にしてきました。

近年は「ジョブ型雇用」の導入も進んでいますが、変化のスピードが速い現代ではそれだけでは不十分です。

そこで注目されているのが、社員一人ひとりのスキルを基盤に人材活用を行う「スキルベース」という考え方です。

特に組織が大きく、部署や階層の壁が厚くなりがちな大手企業にとっては、この発想が成長のカギを握ります。

2.スキルベース組織とは?

スキルベース組織とは、学歴や年次、役職ではなく、従業員の持つスキルや能力を軸に採用・育成・配置を行う組織モデルです。

従来の「適材適所」という考え方を超え、「適所適材」=スキルに合った場所を柔軟につくる発想が特徴です。

雇用モデルの比較(メンバーシップ型、ジョブ型、スキルベース型)

3.スキルベース組織が注目される理由

3.1 リスキリング投資が成果につながらない

DXやAI活用に備え、多くの企業がリスキリングへ投資しています。

しかし「せっかく学んだスキルが新規事業に活かされない」「配置が従来通りで人材が動かない」といった悩みは少なくありません。

特に大手企業は教育投資規模が大きいため、スキルを配置に反映できなければ投資効果が限定的になってしまいます。

実際、企業が主導するリスキリング施策の推進課題として、「自社内のキャリアパスの可視化・明示が難しい」ことを挙げる企業が多いことが、 リクルートマネジメントソリューションズの調査(2023年)で示されています。

せっかく投資したスキルを活かすための「出口」、つまりスキルと接続されたキャリアパスや配置の仕組みがなければ、リスキリングは単なる研修で終わってしまうのです。

3.2 ジョブ型雇用の限界

ジョブ型は職務を定義して人を配置する仕組みですが、生成AIの台頭や市場変化のスピードを前に、「固定化されたジョブ」では対応できない状況が増えています。

日本企業の多くは今もメンバーシップ型を基盤としており、実際には「人に仕事をつける」文化が根強く残っています。

そのため、いざ新しい職務定義やジョブ型の考え方を取り入れようとしても、制度や意識が追いつかず形だけに終わるケースも少なくありません。

こうした環境では、職務かメンバーシップかという二項対立を超えて、スキルを共通言語に人材を柔軟に活かす仕組みを構築することが、組織の持続的な競争力に直結します。

3.3 キャリア志向の変化

若手社員は「成長実感」や「社会的意義」を求めています。

年次や部署に縛られ、自身のスキルを活かせない環境では、離職リスクが高まります。

近年は、所属や役職よりも「自分の強みを活かせる機会」や「市場価値の向上」を重視する傾向が強まっており、企業が想定するキャリアパスとのギャップが拡大しています。

こうした価値観の変化に対応するためにも、スキルを基点にキャリア形成を支援する仕組みが重要になっています。

4.スキルベース組織のメリット

4.1 組織の柔軟性と生産性向上

スキルを可視化し、必要な業務に迅速に配置できるため、事業スピードと生産性が高まります。

帝国データバンクの「リスキリングに関する企業の意識調査」(2024年)では、大企業の約15%がリスキリングに取り組んでいるとしており、これは中小企業と比較して高い水準です。

しかし、多くの大企業がリスキリング施策に取り組む一方で、「時間や人材などのリソース不足」が課題として浮き彫りになっています。

スキルベース組織であれば、既存社員の「埋もれたスキル」を活かし、必要なプロジェクトにアサインすることで、外部採用や新規リソース確保の負担を軽減し、より効率的に人的資源を活用できます。

4.2 従業員の自律的成長

評価基準がスキルになることで、社員は「次に何を学べばキャリアが広がるか」を明確に理解できます。

自発的に学ぶ文化が根づき、エンゲージメントも高まります。

4.3 優秀人材の確保と定着

学歴や年次に依存しない公正な評価は、優秀な人材を惹きつけ、組織に定着させます。

これは採用競争が激しい大手企業にとって重要な要素です。

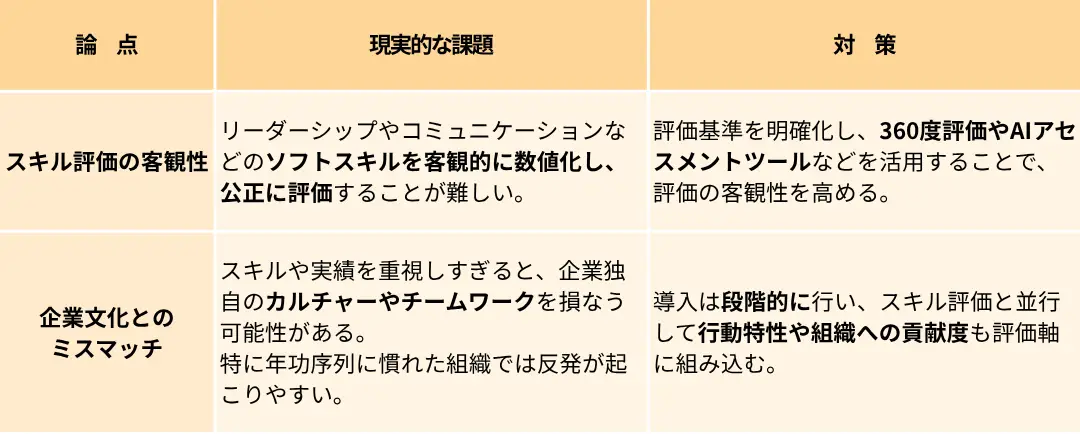

5.デメリット・リスクとその対策

スキルベース組織の導入には、以下の「現実的な課題」が伴います。

課題と対策を整理しました。

6.スキルベース組織を導入するステップ

ステップ①:目的とビジョンの明確化:

「なぜ移行するのか」を経営戦略と結びつけて言語化する。

ステップ②:スキル体系の定義と可視化:

必要なスキルを洗い出し、スキルマップを作成。

ステップ③:評価・報酬制度との接続:

スキルレベルを評価や等級制度に反映。

ステップ④:キャリアパスと育成体系の再設計:

管理職コースだけでなく、専門性を高めるキャリアも提示。

ステップ⑤:継続的な改善:

一度つくった仕組みを固定せず、市場変化にあわせてアップデート。

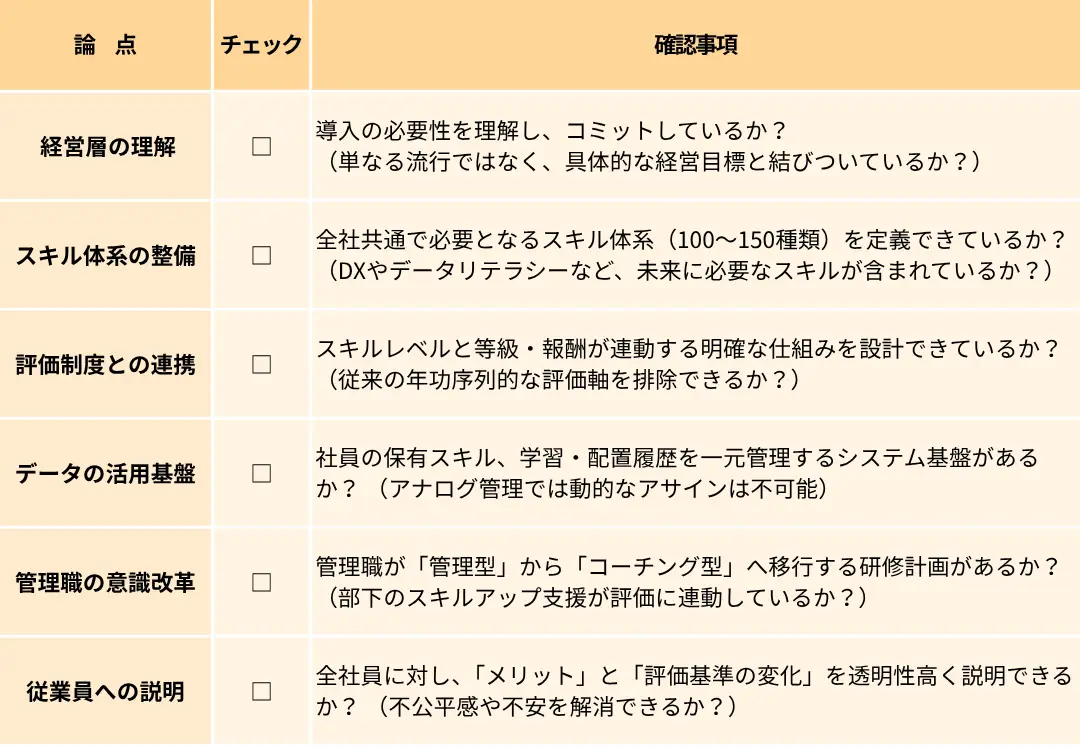

7.導入検討のためのセルフチェックリスト

スキルベース組織の導入検討を進めるにあたり、社内で議論すべき重要な論点をチェックリスト形式で整理しました。

このチェックリストを基に、現状の課題と準備状況を確認し、具体的なロードマップ作成にお役立てください。

8.まとめ:スキルベースで人材戦略を強化

スキルベース戦略は、変化の激しい時代を生き抜くための解決策のひとつです。

社員一人ひとりのスキルを共通言語にし、柔軟な配置と成長支援を可能にすることで、組織は持続的な成長を実現できます。

第一歩として、自社のスキル体系を見直し、人材育成のあり方をアップデートしていくことが重要です。

9.スキルベース組織の導入支援・相談のご案内

スキルベース組織への変革は、「現状把握」から「実行(研修・制度設計)」まで多岐にわたります。

導入に向けた課題整理やステップ設計に迷った際は、専門家へのご相談を活用すると、自社に合った進め方を見つけやすくなります。

弊社でもご相談可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。