目次

2025年9月、合同会社ロジカルライティング研究室代表の鈴木鋭智氏によるアーカイブセミナーを開催しました。本セミナーでは、文章スキルと生産性を同時に向上させるための具体的なAI活用術と研修プログラムについて解説していただきました。

以下にセミナー内容の一部をご紹介します。内容は、講師の許可を得て掲載しております。

人事担当者が今すぐ解決すべき「AI活用格差」と「生産性の壁」

近年、多くの企業でChatGPTなどの生成AIの導入が進む一方、私が研修を行った企業の人事・人材育成担当者様からは、「活用する社員と活用できない社員の差が目立ち始めた」あるいは「社内GPTの利用率が低い」という声が寄せられています。せっかくAIを導入しても、「資料作成を頼んだら、PCとにらめっこしたまま4時間経過している社員」がいるといった声も耳にしました。

AIを業務に活用しない社員の意見としては、

1. 「期待通りの回答にならない。結局、自分で書いた方が早い。」

2. 「業務が忙しくてプロンプトを学ぶ暇がない。自分で書いた方が早い。」

といった意見があります。

この背景には「AIが悪いのではなく、指示のコツを知らないだけ」、「AIを難しく考えすぎているだけ」である可能性が高いのです。

重要な点は、AIへの指示(プロンプト)のコツは、部下やスタッフへの指示と本質的に同じであるということです。AIにうまく仕事を任せられない社員は、部下に対しても具体的で明確な指示を出せず、結果として部下から期待通りの仕事が上がってこないため、「結局自分でやった方が早い」と感じる傾向があります。

本研修では、全社員がAIを使いこなすための土台となる「基本的な指示の出し方」を学びます。そして、実際に基本操作に慣れて、身近な業務でAIを使えるようになっていただくのが研修のゴールです。

パート1:AIを活用したビジネス文章術(鈴木鋭智氏による講義)

1.文章生成AIとは

文章生成AIとそれ以外のAI

世の中には主に三種類のAIが存在し、それぞれ異なる役割を果たしています。

- 推論系AI‥株価変動予測、経路探索、異常検知

- 認識系AI‥画像認識、顔認証、センサー処理

- 生成系AI‥文章生成、画像生成、コード生成

私たちが今活用しようとしているChatGPTなどのツールは、この生成系AIの特定の種類であり、文章の生成を担っています。

2.文章生成AIの仕組み

文章生成AIの仕組みは、スマートフォンで使われる予測変換と同じです。これまでの単語の流れに基づき、次に何が来るかを確率的に判断し、最も自然な流れで言葉を紡ぎ出しています。

したがって、AIは「言葉の自然な流れを作っているだけで、内容の論理性や正しさを考えているわけではない」という認識が必要です。

これを理解していないと、AIに完璧な正しさを求めて批判したり、逆にアウトプットを鵜呑みにして誤った情報を発信したりするリスクが生じます。

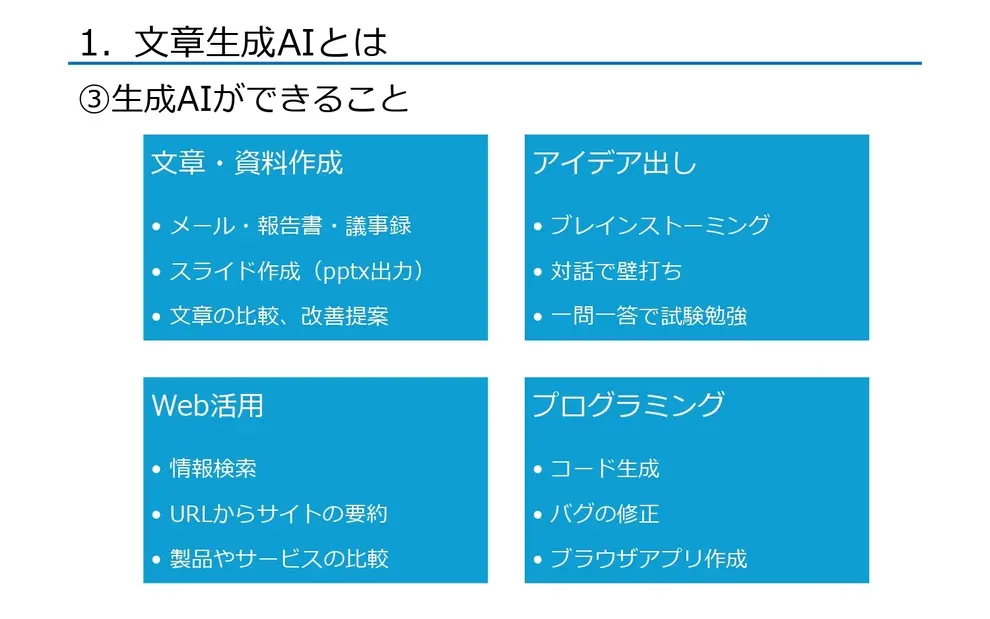

3.生成AIができること

生成AIができることはたくさんありますが、大きく分類して以下のことが挙げられます。

- 文章・資料作成

- アイデア出し

- Web活用

- プログラミング

この中から、参加者が「使えるようになった」という達成感を得られるよう、具体的なビジネスシーンに応用できるワークを実施します。

ワーク(プロンプト作成事例)

ワーク1:資料の翻訳、要約、コード生成(時間削減)

生成AIは、大量の資料処理や専門的なタスクにおいて、大幅な時間削減に貢献します。

論文の翻訳と要約: 英文論文などのPDFファイルをChatGPTにアップロード(ドラッグ&ドロップ)し、「全訳してください。漏れや間違いがないかしっかり確認してください」と指示することで、表を含む全文の正確な翻訳が可能です。続けて「概要をまとめてください」と指示すれば、サマリーが得られ、読むべき資料の選別が容易になります。

プログラミングコードの生成: プログラミングの知識がゼロであっても、「参加人数を入力し、ランダムに番号を指定してください。同じ番号には二回当たらないように」といった自然言語の指示だけで、研修で利用できるルーレットのコードをAIが生成できます。

ワーク2:コラム作成による「指示の具体性」の体感

生成AIの能力を引き出すには、指示の具体性が鍵となります。研修では、まず「半導体について書いて」という雑な指示で一般的な説明文を出力させます。次に、以下の具体的な要素を指定してコラムを作成させます。

- テーマ:半導体

- 媒体:週刊アスキー

- 読者:30〜40代男性

- 文体:遊び心を入れて

- 字数:300字程度

この具体的な指示により、アウトプットは「半導体はオタクの心臓だ」といった、ターゲット読者に合わせた専門的かつ親しみやすいコラムへと劇的に変化します。さらに、読者層や文体を「都会風エッセイ(20代〜30代女性向け)」や「司馬遼太郎風歴史コラム(60代男性向け)」に変えることで、AIが指示に合わせて柔軟に対応できることを体験し、プロンプトの出し方に慣れていきます。

ワーク3:メール返信チェックによる「抜け漏れ」防止

メールの返信案をAIにチェックさせることで、ビジネスコミュニケーションの質を向上させます。 先方からのメールと、それに対する自分の返信案(または返信例)をAIに貼り付け、「このメールに対する返信はこれでいいですか?直すべきところがあれば教えてください」と指示します。 AIは、以下のような人間関係や論理的な抜け漏れを指摘します。

AIは以下のような点を指摘・修正します。

1. 言葉遣いの温度差:元メールがフォーマルで長文であるのに対し、返信案がカジュアル寄りであることを指摘し、修正案を提示する。

2. 内容の抜け漏れ:相手が伝えてきた重要な要素(例:親和性、既存構成の活用など)に返信案で触れていないことを具体的に指摘し、「相手が伝えた情報をちゃんと受け止めている印象」を出すための修正案を提示する。

これにより、不完全な返信によるさらなるやり取り(無駄なコミュニケーション)を減らし、トータルでの効率化が図れます。

ワーク4:顧客インサイトの発掘(高度なアイデア出し)

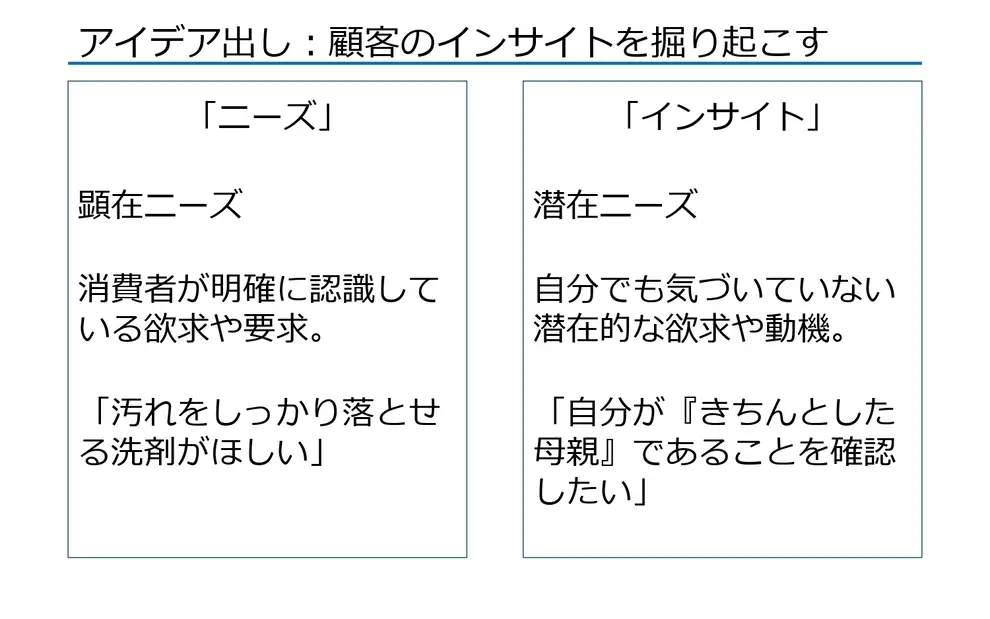

AIは、マーケティングにおけるアイデア出し、特に顧客のインサイト(潜在的な欲求)を掘り起こす強力なツールになります。

従来のニーズ(顕在的欲求:「汚れをしっかり落とせる洗剤が欲しい」)に対し、インサイトは「自分が『きちんとした母親』であることを確認したい」といった、本人も気づいていない、あるいは口に出さない隠れた本音や動機です。

インサイトを掘り起こすための4段階のプロンプトの流れを紹介します。

- 顕在ニーズの収集:「〇〇(例:洗剤)について、消費者が感じている不満や悩みを20個挙げてください」。

- 潜在ニーズの深化:「もっとぶっちゃけた本音をさらに20個」。人には恥ずかしくて言えない本音を引き出す。

- 欲求の言語化:「それを解決してどんな気持ちになりたいの?」。インサイトをさらに具体的に言語化させる。

- 匿名情報の収集:「〇〇に関する悩みや疑問をYahoo知恵袋から拾ってください」。匿名性の高い場所から、通常のアンケートでは出てこない本音の質問を収集します。

パート2:ディスカッション(研修効果・事例紹介)

講師:鈴木 鋭智氏

ファシリテーター:株式会社かんき出版 HRソリューション事業部 山縣道夫

Q1. プログラム作成の背景にある企業からの具体的なお悩みについて

山縣―実際に企業からどういうお悩みを受けて、研修プログラムを作成したのでしょうか?

鈴木氏― 多かったのが、社内で使える人と使えない人の差が大きいということです。デジタルが得意、苦手の差が、AIが登場したことでその差が顕在化したので、組織として底上げをしたいというご相談です。 また、業務の効率化や生産性を上げたいというご要望もありました。

Q2. 研修実施後の受講者の反応や変化について

山縣―研修実施後の受講者の反応や変化について事例を教えてください。

鈴木氏―研修のワーク中、受講者がAIと10~20分かけて職場の問題解決アイデアについて対話(壁打ち)したところ、今まで自力では出せなかった改善案が導き出され、同席していた支社長の決済がその場で下り、即座に実施されることになった事例があります。AIとの対話を通じて、受講者自身の「そういえばそんなこともあった」という情報が言語化されたことが成功の要因でした。

また、若手社員が報告書作成時にAIに適切な「形式(章立てなど)」を出してもらい、それをお手本として内容を詰めていくことで、文書の書き方を自律的に学べるようになりました。先輩や上司が逐一教えなくても、AIがツールとなり、社員が自分で学び、形式を身につけることが可能になった事例がありました。 AIは「上司には今さら聞けないこと」も聞ける存在であり、人に聞くよりも聞きやすく、学びやすいと感じる社員が多いというメリットがあります。

Q3.生成AIの活用促進に向けたアドバイスについて

山縣―生成AIの活用を社内で促すためのワンポイントアドバイスはありますか?

鈴木氏―AI活用を社内で定着させ、全社員の生産性を底上げするためには、「みんながどう使っているか分からないから怖い」という心理的な敷居の高さを解消することが重要です。

1. ナレッジ共有の促進:

「こんな使い方したら結構うまくいったよ」という情報交換(ベストプラクティス共有)を社内で積極的に広めるべきです。

2. 広範な活用事例の紹介:

AIはプログラミングや複雑なIT設定関連にも非常に強く、「ホームページのサーバー引っ越し設定」など、専門的なタスクについても、スクリーンショットを貼り付けるだけで原因究明や具体的な手順を指示してくれるといった事例があります。こうした「まさかそんなことまで聞けるとは?」という事例を共有することで、社員のAI活用の幅が広がります。

まとめ:社内全体で生成AIを活用し、生産性向上へ

本セミナーでは、「生成AI時代のビジネス文章術」をテーマに、AI活用が停滞している企業への解決策を紹介しました。

この研修を導入することで、生成AI活用の敷居を下げ、未活用層の底上げを実現します。

基本的なプロンプト設計を学び、AIを通じてコミュニケーション力・指示力・文章力の根本改革を行うことで、組織全体の生産性向上を促します。

参加者の声

- AIへのプロンプトと部下指導の共通点が印象に残った。

- 具体的なAI活用事例が参考になった。

- ITリテラシーが高くない社員にも取り組みやすいと感じた。

お問い合わせ

研修導入のご相談や、本セミナーの視聴を希望されるご担当者様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■ 関連コンテンツ