目次

2025年9月、株式会社オフィスブルーム代表取締役の岡 佐紀子氏によるアーカイブセミナーを開催しました。本セミナーでは、VUCA時代に必須の思考力を、ロジカル・クリティカル・ラテラルの多角的アプローチで課題解決を目指す手法のヒントを解説していただきました。

以下にセミナー内容の一部をご紹介します。内容は、講師の許可を得て掲載しております。

はじめに:常識が変化する時代、なぜ「前提を疑う」必要があるのか

人材開発に携わる皆さまにとって、社員の思考力向上や変化に対応できる組織づくりは喫緊の課題です。

現代は、

- 変動性(Volatility)

- 不確実性(Uncertainty)

- 複雑性(Complexity)

- 曖昧性(Ambiguity)

の、頭文字をとったVUCA時代と呼ばれ、先行きが不透明で何が正しいか分かりにくい状況が続いています。

講師の岡佐紀子氏は、VUCA時代を「昔の常識は今の非常識」と表現します。

かつて成功したやり方や、組織内の“当たり前”は通用せず、言われたことを“考えずにやりこなす”ことは、社会問題につながるリスクがあると指摘します。

このような環境では、立ち止まり「それは本当か?」と問い直す視点が重要です。

決まった仕事をただこなすのではなく、様々な角度から考え『活かす仕事』に変えていく姿勢が求められます。

本研修「疑う思考研修」は、この「前提を疑う視点」と「主体的に行動する姿勢」を養うことを目的としています。

パート1:疑う思考研修の基本(岡佐紀子氏による講義)

1. 研修のねらい・ゴールと「未来を作る疑い」

「疑う思考研修」のゴールは、受講者が研修修了時点で以下の力を身につけることです。

- 多角的に物事を考え、判断する思考力を養う

- 従来の枠組みを良い意味で疑い、固定概念に囚われない柔軟な発想を促す

- 「疑う思考」を通じて現状に満足せず、主体的に改善点を見つけ行動する姿勢を醸成する

岡氏は、「疑う」という言葉のネガティブな印象に対し、本研修では「否定のための疑いではなく、未来を作る疑い」であると明確に定義しています。

具体的には、前提を一度止めて問い直すこと、正しさの定義を疑い、今の状況に合わせて物事を考えることです。

この思考法は、

- 新入社員には「習慣を疑う」

- リーダーには「改善のために疑う」

- 管理職には「変革のために疑う」

- 人事には「戦略力」

に活用でき、階層を問わず応用可能な汎用性の高いスキルです。

2. VUCA時代における思考の重要性

VUCAの時代では「以前はこうだったから良い」は通用しません。

社会的価値観や正しさは時代とともに変化します。昭和は「服従と団結」を重視した一方で、現在は「共生とつながり」「多様性の尊重」が重要視されています。

したがって、時代の流れから「それは本当か?」と疑いながら進む視点が不可欠です。

立ち止まって問いを立て、定型的な業務遂行から成果に結びつく業務へ変えることが求められます。

3. ロジカルシンキングの限界と3つの思考の関係性

ロジカルシンキングは情報整理の垂直思考(深く掘り下げる思考)ですが、VUCA時代の課題解決には限界があります。

社会人は、論理的に整理され「正しそうに聞こえる情報」こそ、立ち止まってその前提を疑う必要があり、それを怠ると本質を見誤るリスクを負います。

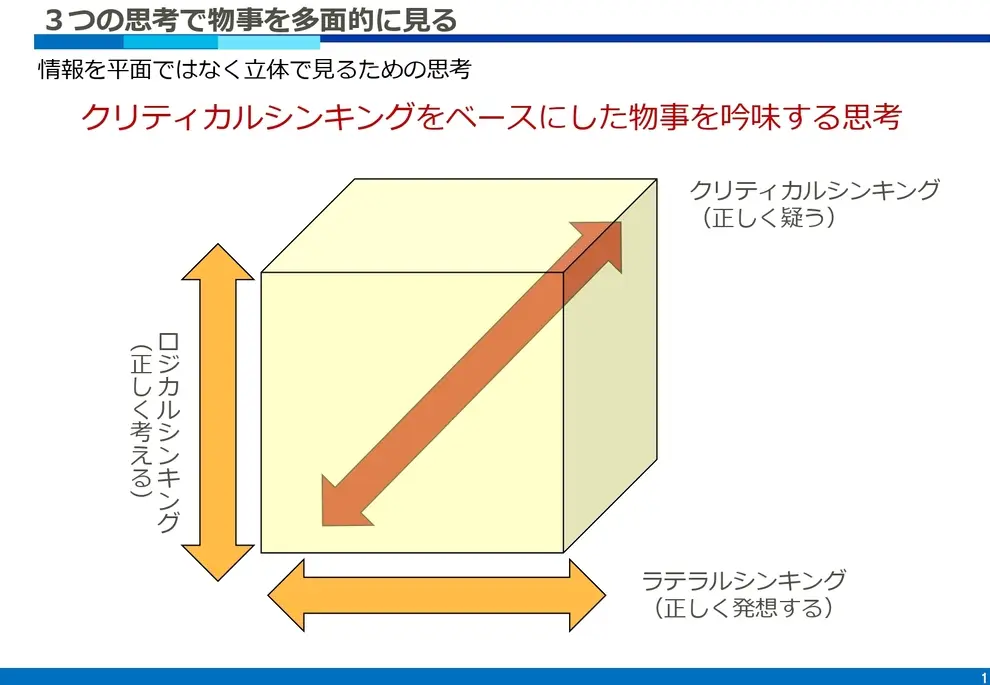

「疑う思考研修」では、情報を立体的に捉えるため、以下3つの思考を統合します。

- ロジカルシンキング(正しく考える):情報を整理し軸を持つ(垂直思考)

- ラテラルシンキング(正しく発想する):固定概念に縛られず自由な発想を広げる(水平思考)

- クリティカルシンキング(正しく疑う):事実や意見を鵜呑みにせず「本当か?」を判断・評価する

ロジカルやラテラルだけでは情報は「面」に留まりますが、クリティカルシンキングを加えることで情報が立体化し、多角的な判断が可能になります。

4. 「前提を疑う」ための思考技術

「疑う思考研修」では、従来のロジカルシンキング(思考・推論・伝達)の技術を学ぶだけでなく、その構造自体に「疑う視点」(クリティカルシンキング)を適用する方法を習得します。

研修を通じて、受講者は日常業務やプロジェクトで直面する意思決定において、前提を疑う力を持った主体的な行動ができるようになることを狙いとしています。

4-1. ロジカルな技術とクリティカルな吟味

- 構造化とMECE(思考の道具)

情報を「漏れなく、ダブりなく(MECE)」整理する技法を、ロジックツリーやピラミッドストラクチャーと組み合わせて活用します。

整理された情報の構造自体に疑問を持ち、多角的に確認することが、思考力向上研修の一環として重要です。 - 推論の吟味(帰納法・演繹法)

結論を導く推論法である帰納法と演繹法を学びます。

特に演繹法を用いる際は、論理の土台となる普遍的に見える大前提(例:「すべての物体は上から下に落ちる」)に対して、「本当に正しいのか?絶対なのか?」と問いを立てることが、クリティカルシンキングの実践です。 - 伝達ツールの検証(ピラミッドストラクチャー)

情報を分かりやすく伝えるピラミッドストラクチャー(結論→理由→具体例の順構成)についても、構成自体に「これ本当か?」と問いを立てる演習を行います。

これにより、受講者は多角的視点で情報を吟味するスキルを磨きます。

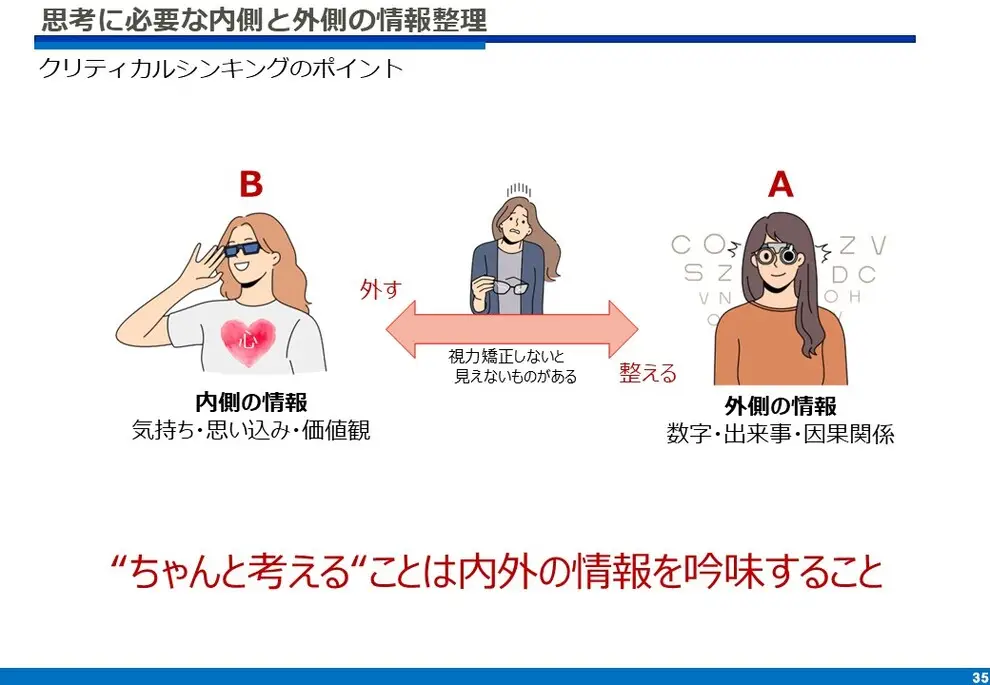

4-2. 思考を妨げる壁:思い込み(バイアス)の認識

正しく考えるためには、思考を妨げる内側の情報(思い込み・価値観)を認識することが不可欠です。

- 自分の思い込みは「サングラスの色」のように、見える世界を歪ませます。

- 「ちゃんと考える」とは、外側の情報(事実・数字)を整えつつ、内側の情報(思い込み)を吟味することです。

- 過去の経験、信頼、伝統、組織文化は強固な壁となり、無意識の偏見(バイアス)を生み、前提を疑うことを妨げます。

この段階で、受講者は自身の固定概念 脱却のための意識を高め、主体性を育成する研修としての効果を実感します。

4-3. 情報を立体的に見る多角的視点とデータ吟味

出来事やデータの一部だけを切り取ると、全体を誤解するリスクがあります。

「疑う思考研修」では、情報を全体的に立体視する多角的視点の活用を指導します。

- 魚の目:時間軸の流れを見る

- 鳥の目:俯瞰的に全体を把握

- 虫の目:細部まで観察・分析

データ分析においても、単純な平均値だけでは全体像を把握できません。

例えば、高齢者世帯の貯蓄額について、平均値(2,414万円)と中央値(1,677万円)に大きな隔たりがあることや、貯蓄100万円未満の世帯が4分の1(24.8%)存在する といった多角的なデータを確認することで、単一の数字に囚われず情報の本質を見抜く力を養います。

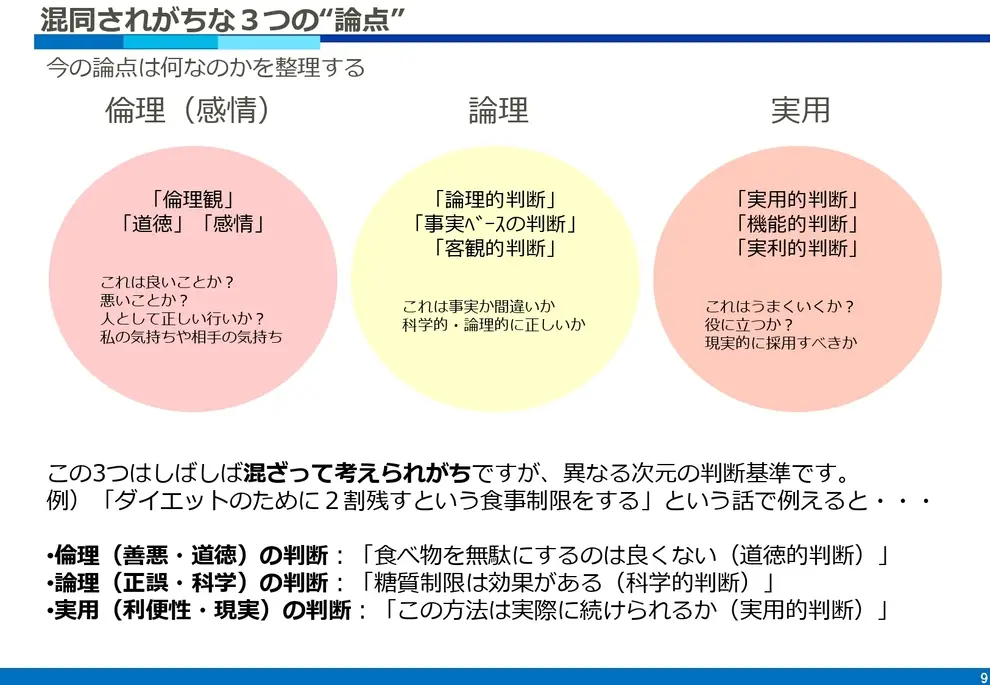

4-4. 問題の本質を見極める「論点」の整理

議論がかみ合わない原因の一つは、論点が揃っていないことです。議論を円滑に進めるため、以下の次元で論点を整理・共有します。

- 価値観・倫理の論点:「これは良いことか?悪いことか?」(感情・道徳ベース)

- 事実・論理の論点:「これは事実か?間違いか?」(客観的判断・科学的ベース)

- 実用・現実の論点:「これはうまくいくか?役立つか?」(利便性・機能的判断)

議論のゴールと問いの焦点を揃えることにより、固定概念からの脱却や主体性を育成する研修の成果を最大化することが可能となります。

パート2:ディスカッション(研修効果・事例紹介)

講師:岡佐紀子氏

ファシリテーター:株式会社かんき出版 HRソリューション事業部 山縣道夫

Q1. プログラム作成の背景にある企業からの具体的なお悩みについて

山縣―企業からどのような相談を受け、このプログラムを作成されたのでしょうか?

岡氏― 社員の思考力を伸ばしたいというニーズが大きく、特に以下が寄せられます。

- 主体性がない:指示通りに行動する社員が多く、自ら考える力を育成したい

- 新しい発想を生み出したい:前例にとらわれず固定概念を脱却する発想力を求める

ロジカルシンキングだけでは「正しそうに見える情報を鵜呑みにするリスク」があり、疑う思考により「それは本当か?」と問い立てる能力を育てる必要があります。

Q2. 研修実施後の受講者の反応や変化について

山縣―研修後の変化について教えてください。

岡氏― 受講者は「考えるとは何かが分かった」と実感し、学んだ思考法が自分に役立つと理解することで実践意欲が高まります。

職場での変化例:

- 愚痴が減り、建設的なコミュニケーションが増える

- 誤った前提に縛られていた社員が「本当か?」と問い、問題の本質に気づく

研修中の質問としては、学んだスキルを即業務に活かしたいという内容が最も多く出ます。

Q3. 研修の中で行うワークについて

山縣―どのようなワークで思考力を磨くのですか?

岡氏― :講義より個人・グループワーク中心で、知識を実践につなげます。

- 情報整理と構造化:ピラミッドストラクチャーで組織内の事象を整理し、MECEを確認

- 筋道の構成練習:演繹法・帰納法で情報を整理し論理的思考を訓練

- 前提への問いかけ:大前提が本当に普遍的かを疑い、多角的に検討

最終的には改善策を具体化し、実践と改善を繰り返すことがゴールです。

まとめ:「疑う思考」が組織の未来を創る

VUCA時代では、過去の経験や慣習に依存することは組織に大きなリスクです。

「疑う思考研修」は、社員一人ひとりが前提を疑う力を身につけ、固定概念からの脱却を促進します。

これにより、指示通りに行動するだけではなく、主体的に工夫し行動できる「考える人材」を育成できます。

本研修を導入することで、思考の膠着化を防ぎ、潜在的な組織リスクマネジメントに寄与し、変化に強い人材育成へとつながります。

貴社の人材開発戦略において、「疑う思考」は組織全体のアウトプットの質向上と、企業変革を実現する一歩となるでしょう。

参加者の声

- 思考を3軸で検証していく方法、深く考える癖は大切だと思った。

- 3つのバラバラに行われる思考系研修がまとめられ、応用力に繋がると感じた。

- 疑う力は立ち止って未来を考え直す力という印象を持った。

お問い合わせ

研修導入のご相談や、本セミナーの視聴を希望されるご担当者様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■ 関連コンテンツ