目次

2024年10月、小社刊『正しい答えを導くための疑う思考』著者の岡佐紀子氏によるアーカイブセミナーを開催しました。

本セミナーでは、「エフェクチュエーション理論」の解説と、それを次世代リーダーの育成にどう応用し何を得られるかを解説しました。以下にセミナー内容の一部をご紹介します。

パート1 岡佐紀子氏による講義

現代は「VUCA時代」と呼ばれ、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)が特徴の環境にあります。このような先行きが見えない時代において、

「どう進んでいいかわからない」

「新しいことをしなきゃいけないけど、アイディアがない」

「自分が前に立ってうまくいくのか」

という思いから、リーダーへの昇進に躊躇し、自信が持てない方が増えています。

そこで注目されるのが「エフェクチュエーション理論」です。ここからは、エフェクチュエーション理論の概要とその活用法について解説し、次世代リーダー育成のための具体的なアプローチをお話してまいります。

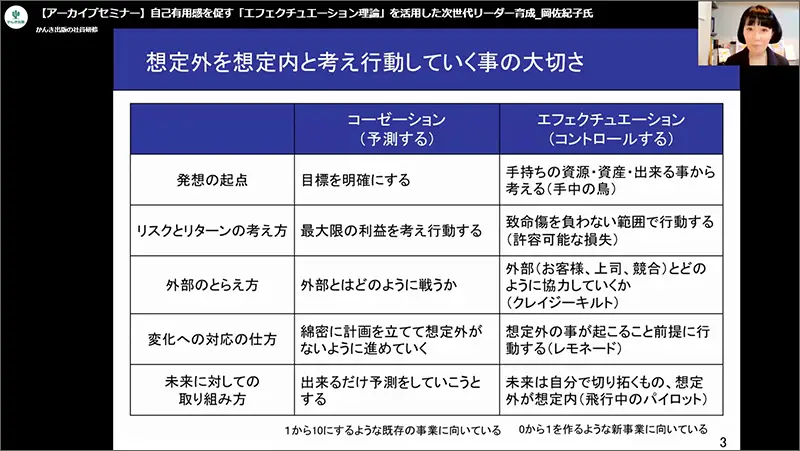

1.エフェクチュエーションとは何か?

「エフェクチュエーション」とは、インドの経営学者 サラス・サラスバシー氏が考案した優れた起業家の実行理論です。

答えがない時代に

「既存の手段で新しい何かを生み出す」

「答えがない問題に対して、予測するのではなく今あるもので何とかする」

ことを目指します。

この理論は、予測不可能な状況下で、手元にあるリソースを最大限に活用し、想定外も想定内と考え、柔軟に行動することを重視しています。

起業家だけではなく組織やプライベートの問題に対しても応用可能な実行理論です。

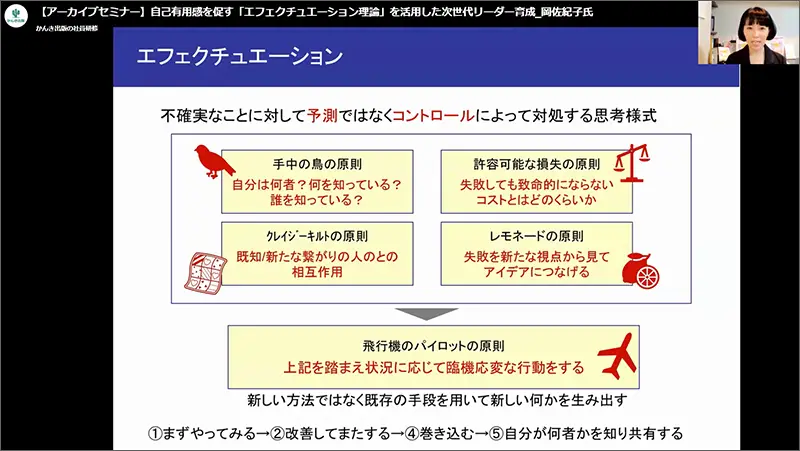

2.エフェクチュエーションの基本原則

エフェクチュエーション理論には、5つの原則から成り立っています。

①手中の鳥の原則

自分や組織が既に持っている資源や能力を最大限に活用することに焦点を当てる。手元に確保しているものを活かして自信を持って確実な一歩を踏み出すという考え方。童話「幸せの青い鳥」では、幸せを探し求めて青い鳥を探していたが、実は身近なところに青い鳥がいた、ということから「手中の鳥の原則」と呼ばれている。

②許容可能な損失の原則

リスクを考えて一歩踏み出せない人へのアプローチとして、失敗して致命傷を負わない範囲を把握して、その中で最大限に行動する。

そうすることで、一歩踏み出して挑戦しやすくなる仕組みをとろうとする、リスクとリターンの考え方。

③クレイジーキルトの原則

異なる色や形、素材の布を組み合わせて1枚の布地を作るパッチワークに例えて、既存のつながりや新たなネットワークとの相互作用を活用し、新たな価値を創出する。

④レモネードの原則

すっぱいレモンからおいしいレモネードを作ることができるように、失敗や想定外を新たな視点から見て学びや創造の機会に変える。

⑤飛行機のパイロットの原則

飛行機のパイロットが、乱気流などの想定外の事態も切り抜けて目的地に着陸させるように、状況に応じて柔軟に対応する力を持つ。

これらの原則は、予測型(コーゼーション)のアプローチと対比され、計画ではなくコントロールに重きを置く点が特徴的です。

3.エフェクチュエーションの実行

エフェクチュエーションは、不確実なことに対して予測してしっかり計画を立てるのではなく、「起こった事に対して手持ちのものを使ってなんとかする」という考え方です。

5つの原則をもとに、

①まずやってみる→②改善してまた実行する→③周囲を巻き込む→④自分が何者かを知り共有する

という仕組みで進めていきます。

また、エフェクチュエーションを進めていくためには、やる意味があると信じる力が大切です。

自分の心が動くこと、意義を感じることが、行動のエンジンになります。

自分やりがいの源は何か、何が自分のエンジンになるかに気づくことでやる気につながっていきます。

VUCA時代の中では、誰もが迷ったり不安になったりすることがあります。

その悩みや課題に対して、エフェクチュエーション理論は、次世代リーダーに必要なスキルを体系的に育成するための効果的なアプローチです。手持ちのリソースを活用し、柔軟に行動しながら未来を切り拓く力を養うことで、不確実な時代に対応できるリーダーを生み出すことができます。

パート2 ディスカッション(研修効果・事例紹介)

講師:岡佐紀子氏

ファシリテーター:株式会社かんき出版 山縣道夫

4.実際にどのようなお悩みを受けて本研修を実施するのか?

山縣―実際に企業からどのような課題を受けていますか?

岡氏―最も多いのは、「管理職になりたくない若手が増えている」という声です。理由としては、失敗への不安や、自信の欠如があります。また、リーダーシップに伴う責任の重さや多忙さを嫌う人も増えています。

山縣―安定を求める傾向が若い世代にあるようですね。その結果、離職率が高まることもありますか?

岡氏―離職率やモチベーションの低下も多くの企業で課題です。このような背景から、自己有用感を引き出し、リーダーシップを促進する研修が求められています。

5.研修後の受講者の変化

山縣―受講者にはどのような変化が見られましたか?

岡氏―例えば、昇格試験を受ける人数が増えたという結果があります。また、研修後に離職率が低下したという報告も受けています。参加者の表情が明るくなり、組織内での役割への意識が高まるという変化も見られました。

6.階層別研修における具体的な導入アプローチ

山縣―研修の中で、具体的にどのようなアプローチをされているのでしょうか?

岡氏―自己有用感を明確にすることに重点を置いています。過去の失敗をポジティブに捉え、自己の強みに変える考え方を学びます。また、レジリエンス(逆境力)を養い、失敗を恐れず行動する力を引き出します。

山縣―この研修の導入時に注意すべき点や成功要因を教えてください。

岡氏―導入前に企業の課題をしっかり把握することが重要です。そして、参加者が自分の成長を実感し、研修後も継続的な支援を受けられる環境を整えることが効果的です。

山縣―本日は貴重なお話をありがとうございました。

7.受講者の声

・エフェクチュエーションという言葉を初めて聞いた。とても新鮮で実践的であると思った。

・「手持ちのものを使い進みながらなんとかする」という考え方が大変参考になった。

・想定外が起こることを前提に行動する、というキーワードが印象的だった。

以上、次世代リーダー育成のヒントとなりましたら幸いです。

研修導入のご相談や、本セミナーの視聴を希望されるご担当者様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://edu.kanki-pub.co.jp/contact

岡佐紀子講師の研修プログラム「エフェクチュエーション理論を活用した次世代リーダー育成」

https://edu.kanki-pub.co.jp/training/190