目次

現代のビジネス環境において、社員の「休んでいるのに回復しない」慢性的な疲労は、組織全体のパフォーマンスを蝕む深刻な課題です。デジタル化やマルチタスク化が進む中、多くの社員が疲労やストレスを自覚しながら、正しい休み方を知らないまま働いています。

現代のビジネス環境において、社員の「休んでいるのに回復しない」慢性的な疲労は、組織全体のパフォーマンスを蝕む深刻な課題です。デジタル化やマルチタスク化が進む中、多くの社員が疲労やストレスを自覚しながら、正しい休み方を知らないまま働いています。

この書籍は、休養学の第一人者である片野秀樹氏(医学博士)が、科学的知見に基づき、疲労の種類や個人の生活リズムに合わせた最適な“休み方”をデザインし、意図的に回復を促すための行動設計、すなわち「休養マネジメント」を体系的に解説するものです。 休養マネジメントを組織に浸透させることは、単なる福利厚生ではなく、社員の心身の健康とウェルビーイングを確保し、集中力の向上、メンタル不調の予防、そして組織全体の生産性向上に直結する戦略的な取り組みとなります。社員のメンタルヘルスや組織全体の生産性向上に課題をお持ちの企業担当者様は、ぜひ最後までお読みください。

第1章:「オン至上主義」から「オフ至上主義」へ

現代社会に潜む「見えない疲労」が組織のパフォーマンスを低下させる

かつて昭和の時代には「24時間戦えますか?」というキャッチコピーがありましたが、当時は移動時間や外出など、仕事の合間に「余白」が存在していました。しかし、リモートワークやデジタルツールの普及により、ミーティングが分刻みで連続し、移動時間や休憩といった余白(=オフ)が失われました。

この余白がまったくない状況を著者は「オン至上主義」と呼んでいます。オン至上主義は、社員に「休んでいるのに回復しない」状態をもたらし、心身の健康を損ないかねません。

特に問題となるのは、現代人が抱えやすい「精神的な疲労」です。精神的な疲労は自覚しにくく、脳が疲労をマスキング(覆い隠す)する能力を持っているため、社員は疲弊しているにも関わらず活動を続けてしまいがちです。これが常態化すると、疲労が蓄積し、パフォーマンスが低下し、最悪の場合、メンタル不調や病気に繋がるリスクを高めます。

この疲労を自覚しにくい状態は「ゆでガエル理論」に例えられ、企業側も個人も気づかないうちに危険な状態に陥っている可能性があります。

戦略的な休養(オフ)を組織に組み込む必要性

日本社会では、費やした時間に対する効果を意味する「タイパ(タイムパフォーマンス)」が追求されがちですが、タイパを極めようとすると、結果的に「24時間働き続ける」ことになりかねません。疲労が蓄積し、睡眠時間を削ることで帳尻を合わせるという負の無限ループが発生しています。

この状況を打破するためには、「戦略的に休養をとる」という考え方が不可欠です。欧州(ドイツなど)では、1日の仕事が終わってから翌日の仕事開始まで11時間以上の連続休息時間を義務付ける「勤務間インターバル」が法律で定められており、オフの時間を強制的に確保しています。これにより、社員はオフの使い方を計画的に設計し、最大限のパフォーマンスを発揮するための回復に充てることができます。

これからの時代は、仕事(オン)だけでなく、休養(オフ)にもマネジメント力が問われます。企業は、社員がオフの「作り方」と「使い方」を身につけ、個人に合った休み方をパーソナライズできるよう支援する必要があります。

第2章:休むことは「準備」である

休養は「ご褒美」ではなく「投資」である

休養マネジメントの核となるのは、休養を「ご褒美」ではなく「投資」として捉え直す視点です。休養は、明日以降の活動のための先行投資であり、心身の活動能力の減退した機能を回復させ、「活(い)かす力」である「活力(Vitality)」を蓄える行為です。

企業経営における「資本」がなければ事業が成り立たないのと同じように、社員の体にも活動を続けるための「生理的・心理的資本」としての活力が必要です。

多くの人が従っている従来の休養サイクルは「活動 → 疲労 → 休養」という「三角形のサイクル」ですが、年齢を重ねるにつれて、休養をとっても疲労が抜けず、このサイクルは通用しなくなります。

持続可能なパフォーマンスを生む「VATR」の四角形サイクル

休養を単なる疲労回復で終わらせず、翌日の活動に向けた「準備」とするためには、活力を高める「攻めの休養」を導入した「V・A・T・R(活力・活動・疲労・休養)」の四角形サイクルが必要です。

このサイクルを回すことで、社員は安定的に高いパフォーマンス(100%ではなく8割程度を維持できるようになり、結果として持続的なウェルビーイング状態を実現します。パフォーマンス(発揮できる能力)は「体力 − 疲労」で決まるため、日頃から軽度な負荷(運動など)をかけて活力を高めておくことで、相対的に疲労の度合いが低下し、より高い能力を発揮できる状態が実現します。

これは、激しいトレーニングと休息を繰り返すことでパフォーマンスを向上させる「超回復理論」や、シーズンを通して8割程度の能力を発揮し続ける「シーズン競技の選手」の考え方に応用できます。社員の仕事も単発の「一発勝負」ではなく、継続的な「シーズン競技」として捉えるべきであり、活力をマネジメントすることで安定性を確保することが、人事戦略上重要となります。

第3章:オフの「作り方」を知る

データに基づき「自分だけのオフ」をマネジメントする

企業が社員の休養を支援する上で、一律の「正しい休み方」を押し付けるのではなく、社員一人ひとりが「自分に合った休み方」を自覚し、日常業務の質と集中力を安定的に維持できる働き方(休養リテラシー)を習得させることが重要です。

その第一歩は、「オフファースト(オフが先、オンが後)」という発想への転換です。従来の「仕事が残ったらオフを圧縮する」という考え方から脱却し、まずオフの時間を確保し、そのオフで活力を高めることを「準備」と位置づけることで、結果としてオンの時間を効率的に過ごすようになります。

社員が自身の休養をセルフマネジメントするためには、現状の疲労度や回復パターンを客観的に把握することが必要です。

1. 疲労度の可視化(現状把握):

「休養マネジメント」では、疲労度を数値化するためのツールとして、疲労感VAS検査(Visual Analog Scale)を推奨しています。これは、自身の疲労感を100mmの直線上(0mm: まったく疲れていない〜100mm: 何もできないほど疲れている)に印をつけることで客観視する手法です。 さらに、朝晩の顔画像から自律神経指数や疲労度を計測できるアプリ「カルテコ」や、疲労の状態を記録・測定するウェブアプリ「疲労checker」といった最新ツールを活用することも、組織的な疲労管理に有効です。

2. 休養の傾向分析とルーティン化(行動変容):

社員に「疲労度記録シート」などを用いて、日々の「前日のオフの過ごし方(原因)」と「朝起きた時の状態・目標の達成度(結果)」を記録させ、振り返ることを促します。 この記録を分析することで、「お酒の量が○杯を超えると集中力が落ちる」「入浴を早めに済ませた方が目覚めが良い」など、個人に合った休養の傾向が明確になります。 この気づきに基づき、「ストレッチを組み込む」「必要な睡眠時間を確保する」といった、「オフのルーティン」を構築し、試行錯誤を通じてその精度を高めることができます。ルーティン化は、日々の活力を安定的に保ち、仕事のパフォーマンスを向上させる基盤となります。

長期・短期のオフを戦略的に計画する

休養マネジメントの考え方は、1日、1週間、1年という長期スパンでも変わりません。

1週間のマネジメント: 従来の「5+2(平日5日+週末2日)」のサイクルでは、週末を単なる「ご褒美」と捉えがちです。疲労がたまった状態で仕事をするため、週の後半にはプレゼンティズム(出勤しているがパフォーマンスが出ない状態)に陥り、相手の期待値以下の能力しか発揮できず、非効率的です。 そこで、1週間を「2+5(週末2日+平日5日)」と捉え、土日を「次の5日間に備える準備期間」として位置づける「オフファースト」の考え方が重要になります。

1年のマネジメント: 長期休暇も「たくさん働いたご褒美」ではなく、活力を高めるための戦略的な準備期間として捉えるべきです。ドイツのように年度初めに1年間の休暇スケジュールを先に確定させ、その後に仕事のスケジュールを立てるという習慣は、安定したパフォーマンス維持に繋がります。日本の企業においても、年末年始やお盆休みを起点に、活力を高める計画を立てる意識が必要です。

第4章:オフの「作り方」を工夫する

境界線のマネジメントと「余白」の確保

現代のデジタル環境では、仕事とプライベートの境界線が曖昧になり、常にオンの状態が続きがちです。社員が効率的にオフを作るためには、「切り替え方」の工夫が必要です。

セグメンターとインテグレーター: 仕事とプライベートをきっちり分けたい「セグメンター」タイプと、境目があまりない「インテグレーター」タイプがいます。日本の社員には、仕事から離れられない不安を持つ人も多い(「つながらない権利」への抵抗)ため、ハイブリッド型のアプローチが有効です。

ルールの設定: 意識的にオフの時間を作るために、「夕方18時からは仕事をしない」と決めるなど、事前にルールを決めて、通知をオフにする、PCを開かないといった工夫が必要です。 例 ・仕事終わりから翌日までは「セグメンター」モードで境界線を明確にし、オフを確保する。 ・勤務時間中は「インテグレーター」モードで、仕事の合間に小さなオフ(マイクロ休養)を挟む。

日常の「余白」活用: 電車や信号待ちといった日常の小さな「空いている時間(余白)」を見逃さず、スマホで仕事を埋めようとする癖を改め、意識的に「ぼーっとする」時間や、窓の外を眺めるなどの「余白を作る行動」に転換することが大切です。

休日の過ごし方と「マイペース」の確保

休日は、次の平日に向けた「充電期間」であり、過去の疲労記録ではなく、未来の業務予定(翌週に必要な活力)を判断基準に過ごし方を計画します。

休日もリズムを崩さない: 「睡眠貯金」は存在しないため、平日の睡眠不足を土日に「寝だめ」で解消しようとすると、「社会的時差ぼけ」が起き、月曜日のパフォーマンス低下を招きます。土日も生活リズムを大きく崩さず、睡眠時間の差は多くてもプラス2時間程度に抑えることが基本です。

マイペースを優先する: 活力を高めるための休日の行動順序は人それぞれであり、最も重要なのは「マイペース」を崩さないことです。家族やパートナーと過ごす場合でも、互いのペースを尊重し、ストレスを低減できる時間(例:日曜の昼は各自で過ごすなど)を確保することが重要です。

育児・介護中の休養: 育児や介護などで常時オン状態を強いられている社員に対しては、「自分を保つためのオフ」が必要であることを組織として認識し、周囲の人や公的サービスを利用して意図的に1人になれる時間を作るよう推奨すべきです。

第5章:オフの「使い方」を知る

「休養の7タイプ」による回復法のパーソナライズ

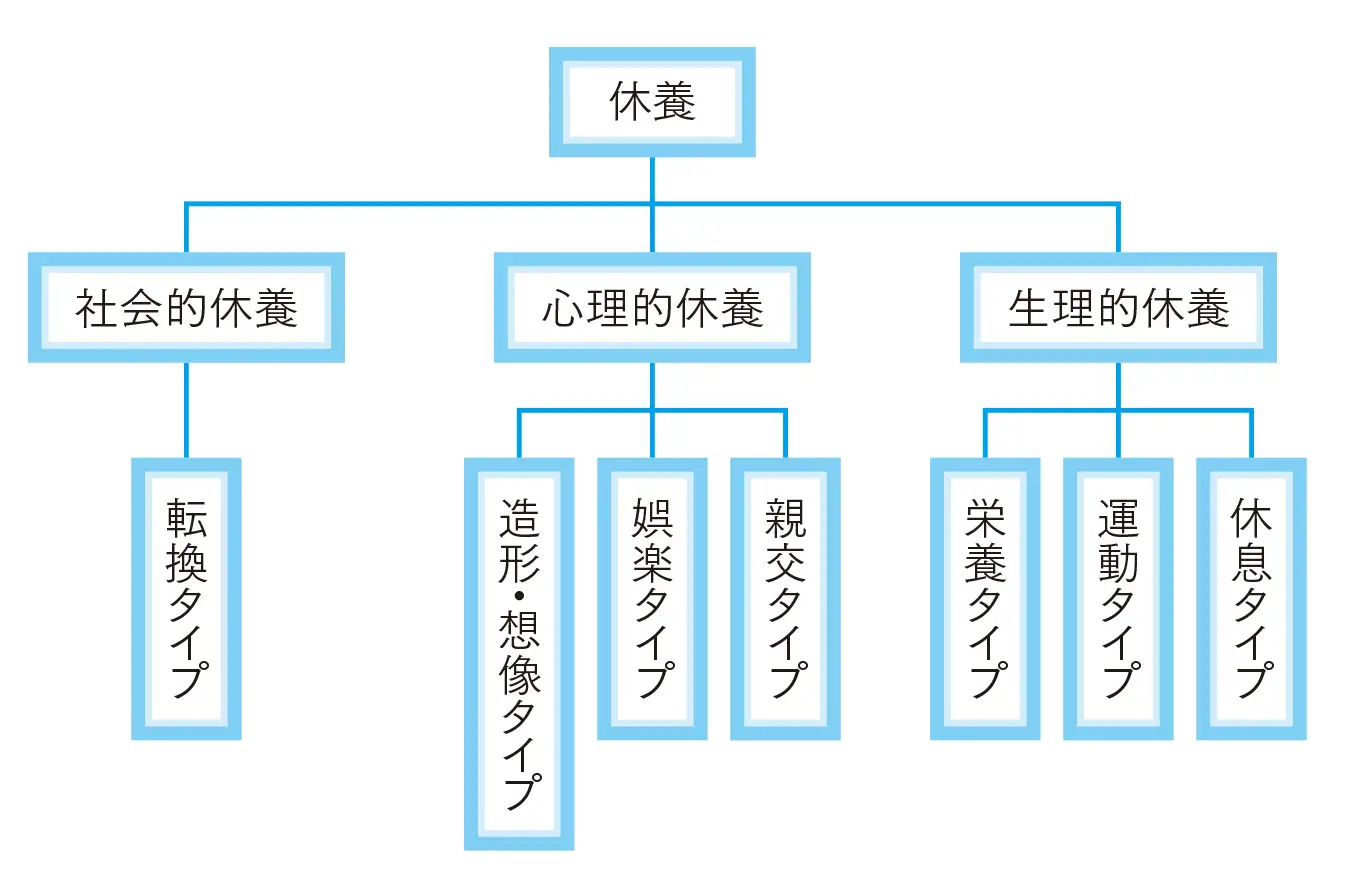

休養の方法は「寝る」だけではありません。社員が多様な休養法を知り、自分に合ったものを選択し、実践できるようにするために、「休養の7タイプ」を理解することが効果的です。

休養は、「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つに分類され、さらに以下の7タイプに細分化されます。

休養の質を高める複合的なアプローチ

最も効果的な休養は、これらのタイプを複合的に組み合わせ、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)を刺激することです。五感を刺激することで、リラックス神経である副交感神経が優位になり、回復が促進されます。

例えば、キャンプは、自然(転換/親交)、運動(運動)、食事(栄養)、焚き火や星空(休息/想像)、趣味(娯楽)といった全ての要素を兼ね備えた、非常に優れた複合的休養法です。

社員が「コーヒーを飲む」「同僚とランチに行く」など、日常のわずかな時間で「転換タイプ」や「休息タイプ」を意図的に確保し、その行動が自分に合っていることを自覚し、ルーティン化することが、持続的な高パフォーマンスに繋がります。

結論:活力を組織の資本に変える

「休養マネジメント」は、社員一人ひとりが「自分に合った休み方」を科学的に見つけ、実践スキル(休養リテラシー)を身につけることを目指します。現代のビジネスパーソンは、休養を「時間があればとるもの」と後回しにしがちですが、活力がなければ活動は継続できません。

社員に休養マネジメントを浸透させることは、単に疲労蓄積を防ぎ、メンタル不調のリスクを低減するだけでなく、社員の活力を組織の持続可能な資本に変えるための重要な先行投資となります。

休養をコントロールできる社員は、仕事も人生もコントロールできる人材です。これは、社員一人ひとりの心身の活動能力が減退した状態を回復させ、活力を蓄え次(の活動)に備える、すなわち、持続可能な高いパフォーマンスを発揮できる状態を組織全体で実現することに他なりません。

貴社の社員の「休養リテラシー」の習得と組織全体のパフォーマンス向上を通じて、戦略的なウェルビーイング経営の基盤を構築に寄与することができます。

お問い合わせ

ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。

■ 関連プログラム

■ 関連資料ダウンロード