目次

株式会社かんき出版は、日本の人事部主催「HRカンファレンス2025-春-」に協賛しました。

今回は、一般社団法人教育コミュニケーション協会代表理事 木暮太一氏を講師に迎え、「若手メンバーが自ら動き出す「言語化」の3つのポイント~自身の役割・行動を明確にする~」と題した特別講演を行いました。当日の講演でお伝えした内容の一部をご報告いたします。

概要

指示待ち、判断が苦手、など若手社員の主体性に課題を持つ企業が増えています。その一因は「若手社員自身が何をすべきか明確に捉えられていない」ことです。自身の役割を言葉で明確に捉えられれば、やるべきこと、聞くべきこと、伝えるべきことが明確になり、自走できるようになります。本講演では、曖昧な思考の明確化に役立つ「言語化」のポイントをお伝えしました。

背景や課題

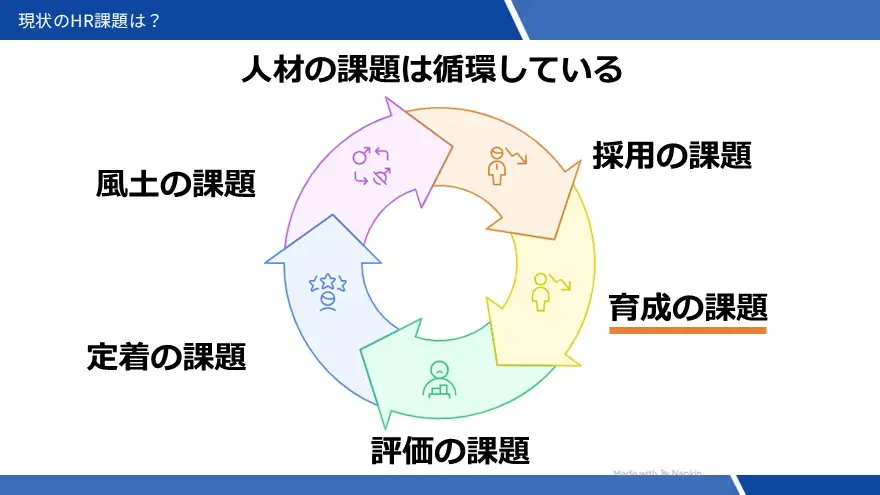

現在の人事課題―採用・育成・評価・定着・風土―は循環するように関連しています。そのうち、「育成」については「リーダー育成」に注力されがちです。しかし、現代のリーダー層は負荷が大きく、重要な業務を行うための十分な時間が確保できないのが現実です。リーダー育成も重要ですが、リーダーの負担を減らせる若手層の育成に取り組むことが、結果的に組織全体の力を高める近道になります。

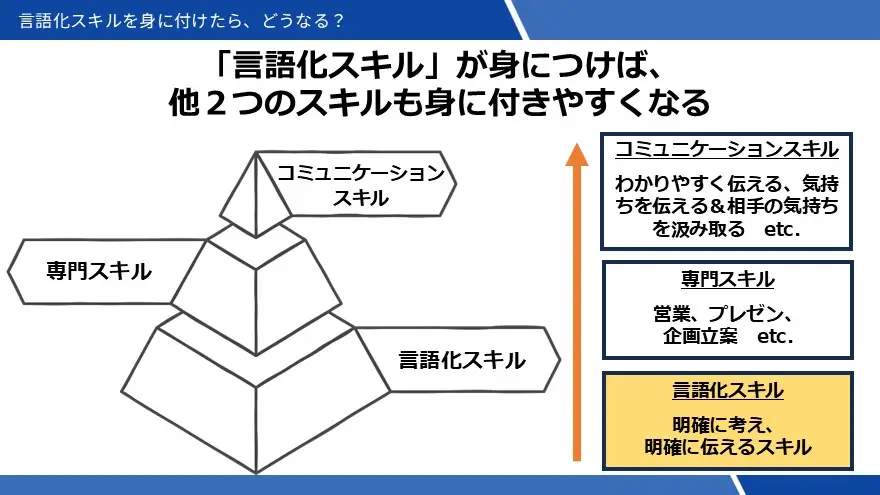

若手育成のカギとなるのが、ビジネススキルの根幹ともいえる「言語化スキル(=明確に考え、明確に伝える力)」です。言語化スキルが上がれば、専門スキルやコミュニケーションスキルも相関して向上し、業務全体の質の向上につながります。

「言語化の3つのポイント」

1.アクションの言語化:何をすればいいかがわかる

2.ゴール基準の言語化:どこまでやるかわかる

3.質問の言語化:何を聞けばいいかがわかる

上記3点は、若手が自走するため必要なポイントです。

自ら行動し、ゴールを定め、わからない点は質問できる、といったよいサイクルを回すためにも、言語化スキルの習得は必要不可欠といえます。

本講演では、若手メンバーの言語化スキルを向上させることが、いかに組織全体の力を底上げすることに繋がるか、についてご紹介しました。

受講者の声

- 若手層の言語化スキルに着目するというアプローチが新鮮でした。若手社員の育成に力を入れている最中ですが、言語化のスキルは教育や評価、定着の部分でも鍵になると感じました。

- 部下のアウトプットに不満を感じていたが、管理職側の自分自身に明確な指示ができていないのではないか、と振り返りました。言語化とはつまり“明確化”であり、何をすべきかを伝える力なのだと納得しました。リーダーや管理職層も言語化スキルを磨く必要があると感じた。

- これまで“リーダー層の底上げ”を中心に考えてきましたが、『リーダーの負担を減らせる人材を育てる』という発想は目からうろこでした。若手の言語化スキルが育てば、自然と現場全体の質が上がる。その可能性を感じました。

研修プログラム

関連資料

お問い合わせ

ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。